信物傳承|《樁工戰報》見證中聯重科“天路情緣”

“那是一條神奇的天路,把人間的溫暖送到邊疆,從此山不再高路不再漫長,各族兒女歡聚一堂……”

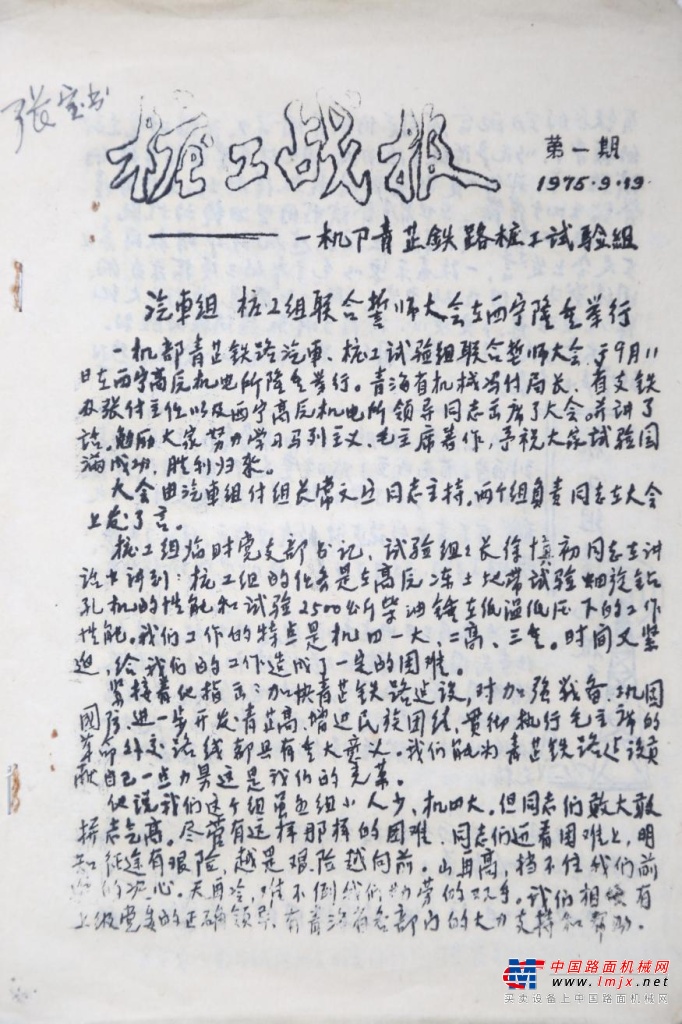

一首《天路》將我們拉回建設青藏鐵路的崢嶸歲月。在中聯重科展覽館,靜靜地躺著一份泛黃的《樁工戰報》,它記錄了這段鮮為人知的故事,也在無聲地訴說那段意氣風發的奮鬥時光,更成為中聯重科傳承青藏鐵路建設精神與不解情緣的最好見證。

△《樁工戰報》見證了工程師們建造青藏鐵路的崢嶸歲月

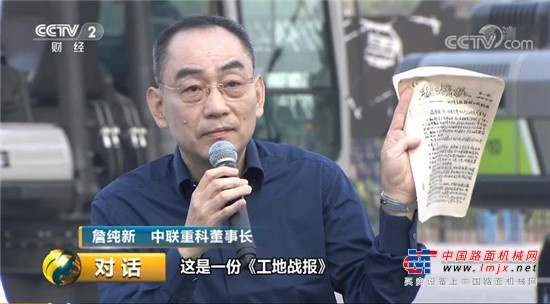

2019年9月,央視《對話》欄目組采訪中聯重科董事長詹純新,當談及企業具有代表性的曆史性物件時,詹純新拿出了這份《樁工戰報》。密密麻麻的一行行字,構成了詹純新和中聯重科“母體”——長沙機械研究院老工程師們一份特殊的記憶。

△中聯重科董事長詹純新在央視《對話》節目中展示《樁工戰報》

在詹純新看來,這份工地戰報“創刊號”具有特殊的意義。因為當時條件艱苦,這份戰報是用蠟紙在鋼板上刻製,然後油印而成的。《戰報》上顯示的日期1975年9月19日也很特殊,當天,長沙建設機械研究院的老工程師們用自主設計的樁機,打下了青藏鐵路一期工程的第一根樁。

這份戰報成為上世紀七十年代長沙建機院工程師參加青藏鐵路大會戰的見證。它的內容顯示,一機部青藏鐵路汽車、樁工試驗組聯合誓師大會在西寧高原機電所隆重舉行,時任青海省機械馮副局長、省支鐵辦張副主任以及西寧高原機電所領導同誌出席大會,勉勵大家努力學習馬列主義、毛主席著作,預祝大家試驗圓滿成功,勝利歸來。

張寶書,是這份油印手抄小報《樁工戰報》的一手操辦者。據他回憶,在青藏高原堅硬的凍土上打樁基是非常大的挑戰,他和同事們一起翻日月山、穿鹽湖、露宿風火山,研究驗證自行開發的長螺旋鑽孔機能否適應高原地區缺氧、低溫、低氣壓以及狂風給施工機械帶來的科學難題。最終,專家們一致認為:長沙建設機械研究院開發的長螺旋鑽孔機結構合理,能滿足強度要求;鑽頭堅韌,能滿足凍土的要求;輸出功率大,能滿足施工的要求,可以選作青藏高原施工機械。

缺氧的高原也考驗著這些工程師們。“我們每個人都抱著一定要完成試驗任務的堅定決心與神聖使命感,凍土再硬也硬不過我們的鑽頭,風再大也吹不垮我們的決心。我們應是憑著堅強的毅力頑強地與惡劣的自然環境作鬥爭,出色完成試驗任務”。張寶書在當時的日記裏這樣寫道。

正是憑借著這種不畏困難、頑強拚搏的韌勁和決心,萬千建設者們硬是啃下了這塊硬骨頭,在凍土上打下了一根根樁基、鋪上了一段段鐵軌,連通了內地與西藏。1982年,全長814公裏的青藏鐵路一期工程通車。它的建成加強了內地與西藏的聯係,在促進藏族與各民族的文化交流、增進民族團結、造福沿線人民發揮了重要作用。同時,青藏鐵路也以世界上海拔最高、在凍土路程最長兩項紀錄,成為舉世矚目的中國四大工程之一,並入選“全球百年工程”,成為世界鐵路建設史上的一座豐碑。

《樁工戰報》見證了中聯重科與青藏鐵路的“天路情緣”,這份情緣也在新世紀得以延續。時間來到2001年,青藏鐵路二期工程正式動工,來自德國、美國、日本等發達國家的工程機械巨頭紛至遝來,青藏鐵路成為世界工程機械廠商比拚的大舞台。麵對一係列世界級難題,中聯重科奮勇創新,研製的幾十台高原型混凝土拖泵、高原型壓路機成功中標項目並投入使用,閃耀在世界屋脊“第三極”的“天路”,代表中國工程機械企業牢牢地樹立起了自己的旗幟,向世界展示著中國工程機械崛起的力量。

一份《樁工戰報》與一根鐵路樁基,見證了建機院老一輩科研人員不畏困難、勇於挑戰的非凡品質。而這種“敢為人先、舍我其誰”的科技創新精神和“吃得苦、霸得蠻”的拚搏精神也一直在中聯重科一代代科研人員血液裏不斷傳承和彰顯,成為中聯重科打造世界級高端裝備製造企業的力量源泉。

新聞投稿:news@lmjx.net

中聯重科設備推薦

相關資訊

中聯重科收獲機械再登雪域高原!極光綠“穀王”助力西藏農戶奏響豐收樂章

近日,一批中聯重科穀王收獲機抵達西藏自治區拉薩市曲水縣,並交付到當地熱堆村村民手中,為這片廣袤的雪域高原帶來了豐收的新希望。

中聯重科工程起重機閃耀寶馬展!簽約金額近10億,全球市場 “多點開花”

當地時間4月7日,德國寶馬展(Bauma 2025)在慕尼黑隆重開幕。現場人氣爆棚,簽約捷報頻傳,中聯重科工程起重機取得了輝煌的簽約成果。

由“智”提“質”!中聯重科智慧方案集中亮相德國寶馬展

全球行業頂級盛會——德國寶馬展(bauma 2025)上,中聯重科展位成為焦點,眾多觀眾湧入外場的極光綠鋼鐵森林,展廳內的展示體驗區同樣。

智啟未來!中聯重科塔機領秀德國寶馬展

當地時間4月10日,2025德國寶馬展進入第四天,現場依然火熱。走進人流如織的中聯重科展區,在展廳一側,一支極光綠鋼鐵長臂映入眼簾。

智“擎”高人氣!中聯重科工程起重機精彩亮相德國寶馬展

4月7日,德國寶馬展在慕尼黑新國際博覽中心盛大開幕。全球高端裝備龍頭企業,中聯重科展出近70款(項)高端產品及前沿技術。

簽約不斷!德國寶馬展中聯重科成人氣中心

當地時間4月7日,德國寶馬展(Bauma 2025)在慕尼黑隆重開幕。中聯重科以綠色•智造 共建美麗世界為主題。

今日頭條

- 今晚7點,鎖定柳工國民小裝專場直播,文創好禮送不停~

- CBA聯賽卡特彼勒年度最佳防守球員公布啦,快來積分贏好禮!

- 百年慶典直播季 | 4月15日17:00,卡特彼勒邀您共享百年奇妙夜,一起解密真實力

- 智“擎”高人氣!中聯重科工程起重機精彩亮相德國寶馬展

- 李強總理主持召開座談會 柳工集團鄭津參加並發言

- 中交西築3000型瀝青攪拌站助力坦桑尼亞交通大動脈建設!

- BICES 2025商務聯誼會在德國慕尼黑成功召開

- 日立建機正式推出可集中管理不同品牌工程機械的「LANDCROS Connect車隊管理係統」

- 在歐洲、為歐洲!徐工集團攜“中國方案”閃耀德國寶馬展Bauma 2025

- 2025年3月挖掘機國內市場銷量19517台,同比增長28.5%